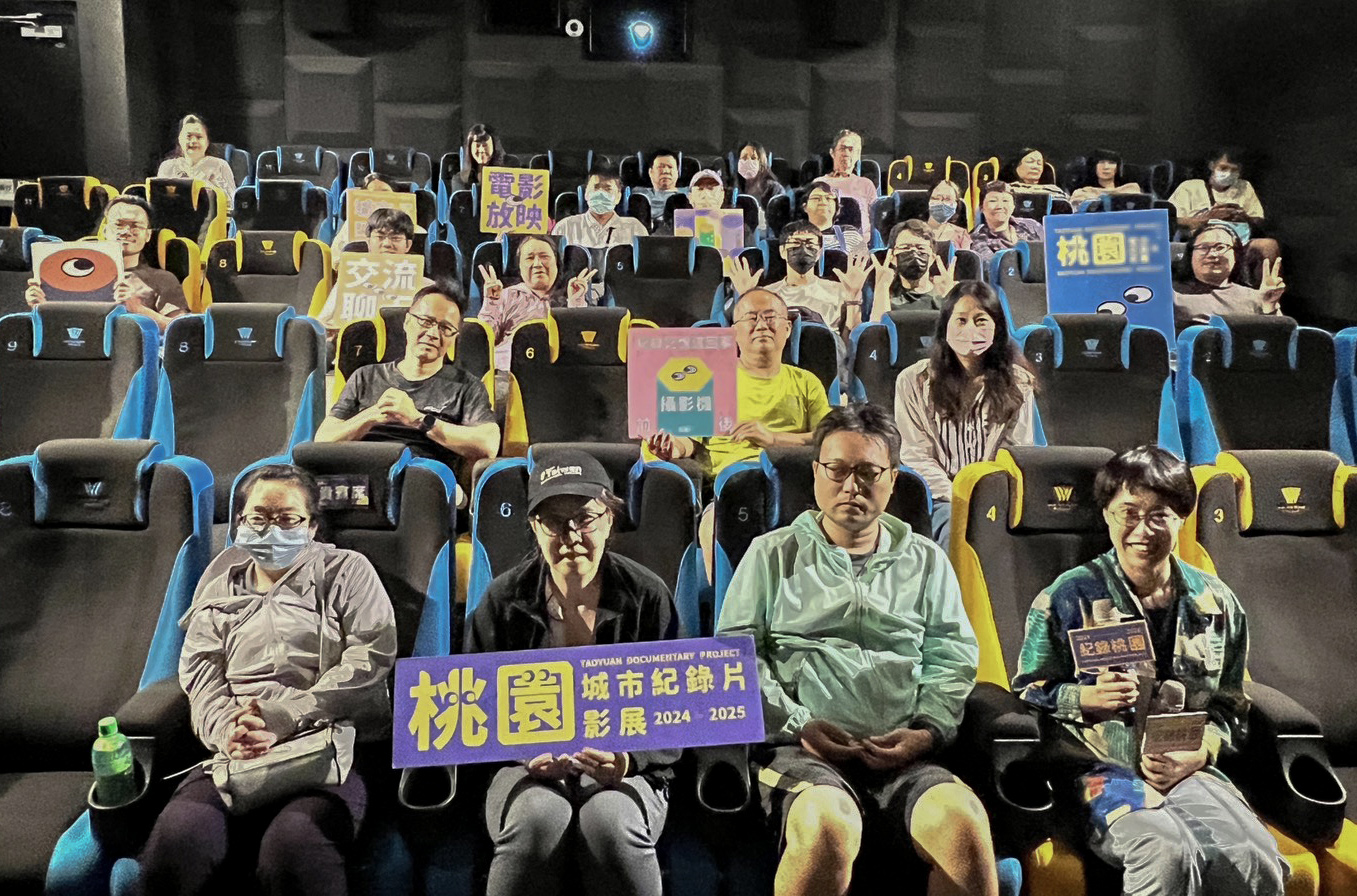

《硝煙下的助產士》映後座談

▋時間:2025/9/14 (日) 15:10

▋地點:統領威秀影城10樓6廳

▋主持人:何睦芸

▋映後與談人:阿潑

※ 本場次與「TIDF巡迴展」合作放映

▶ 主持人:簡短介紹今天的映後與談人阿潑,阿潑是位非常厲害的非虛構寫作的文字工作者,過去擔任過記者,具新聞、人類學專業背景,另外也有相當豐富的東南亞民族誌田野經驗可以分享(旅行、國際志工)。此外,阿潑也擔任過「台灣國際紀錄片影展」的選片人。另外,也和觀眾朋友補充這次「桃園城市紀錄片」的選片,本次影展有一個「多元.新生」單元,嘗試思考桃園這座族群多元的城市,我們可以用什麼樣的角度認識桃園,接下來的時間就請阿潑和我們聊聊,你所認識的緬甸是一個什麼樣的地方,相信對大多數的台灣人來說,緬甸可能相對陌生。

_______

【緬甸醫療現實】

▶ 阿潑:剛才主持人有提到桃園是一個多元族群的城市,其實有一個泰緬的後裔在桃園。談這部片想先聊聊「助產士」的故事,在座觀眾都是在醫院出生還是由產婆接生? 我本人就是助產士到我們家被生出來的。我以前在非洲當志工的時候,在第三世界國家,真的要靠這個助產士接生,而不是去醫院,所以助產士在第三世界的國家蠻興盛。台灣的醫療團其實也在這些國家幫忙訓練助產士,這種助產士的技術在偏遠地區是非常重要的。影片裡的柏油路其實非常少見,可想而知更不可能有救護車來協助緊急後送的醫療,所以助產士在社區、村落裡,扮演協助的一般醫療的角色之外,還擔任非常重要的公共衛生的指導者。像是片中有個場景提到傷寒,助產士很兇的說不可以吃飯就只能喝茶、不能吃東西,像這樣的女性力量其實在台灣或在一些國家的發展歷史上都非常重要,這是在進入緬甸這個國家之前,先從這個職業開始說起。

_______

【緬甸族群結構與羅興亞人的處境】

▶ 阿潑:那我自己其實去過一次緬甸,那時候翁山蘇姬還沒有被放出來,緬甸還沒有民主化,我去之前被再三警告「我們所有外國人在緬甸的花費,會流入軍政府的口袋,轉變成他們買武器,對付自己的人民」,但如果我沒有親身去那個現場看到實際狀況,談這個議題永遠是隔層紗。所以我會很謹慎看哪些商店是獨立營業,背後有沒有軍政府的資源,也因此認識了一些少數民族。

緬甸最初的英文名“Burma”,一聽就知道是以緬族為主要族群,約68%人口是緬族,另外32%都是少數民族,少數民族多達135個民族。135個民族在憲法中都有保障族群權利,唯獨羅興亞人。羅興亞人是全世界最大的無國籍人民,他們在若開邦生活、生存。但在1982年公民法實施,人民被授予公民身份的時候,羅興亞人沒有身分證,他們是不被認可的公民,就沒有教育、醫療、社會福利,沒有護照可以出國,你甚至不可以在各區移動(其實華人也是,在不同的邦之間移動也要許可,不過華人是有身分證的)。

回到這部紀錄片,導演沒有要把重點放在羅興亞人的歷史和政治經濟上,除了2021年2月1日的政變有清楚拍出來,但是觀眾可以隱隱約約感覺到一直有抗議發生,宣稱羅興亞人是恐怖份子,要趕走羅興亞人。另外一個就是砲彈,那是若開軍跟緬甸軍政府,在政變之前就已經打來打去。影片沒有直接的告訴觀眾若開邦經歷了什麼,一開始的畫面看到非常美的萬佛之國景象(即便我去過那邊,到現在都還搞不清楚,緬甸以佛教為主的國家,這麼美麗、祥和的地方到底為什麼有這麼多內戰、殺戮)不管去若開邦、撣邦、仰光,看到一片美麗的景象,但是背後其實是非常多衝突。

_______

【緬甸王朝與殖民史】

▶ 阿潑:片中諾諾有提到,若開人不是緬族,有自己的語言是若開語。緬甸在獨立之前,到處都有王朝。若開人有非常強烈的認同,是因為過去有一個王朝在那邊,後來是被緬族王朝併吞後由英國來殖民,之後日本又來,獨立之後緬族為大。所以若開邦想要族群自治的心意一直都在,在還有王朝的時期,同樣以佛教為主,但國王心胸開大,阿拉伯人到亞洲經商之後,把伊斯蘭教傳開,漸漸開始有了穆斯林。若開邦的旁邊就是孟加拉(若開邦在緬甸西部),有一些孟加拉人在幾百年前就移過來了,那個時期的國王覺得不同民族、宗教可以兼容並蓄。但一直到英國殖民後,英國從這裡進行經濟剝削,所以那時候的治理方式是讓族群之間產生矛盾衝突,你們就不會來反抗了,那時候緬族是最大一支,英國去扶持克欽、克倫各種少數族群,教他們語言、給他們資源,這些少數民族後來信奉基督教,那英國也給了穆斯林很大的權力,反而主要族群緬族受到壓迫。所以緬族一直很反抗英國政府,也看旁邊的少數民族不順眼,也為了要經濟通商,緬甸邊界山區有很多印度後裔,印度治理的區域又引入了旁邊的東南亞族群,例如若若開邦就引進了孟加拉工人來協助經濟開發(如建造鐵路),幫助英國奪取緬甸資源。所以對主要族群緬族而言,尤其是跟孟加拉相近的羅西亞人,你們是外來移民不屬於我們這個地方,即便像片中諾諾說到我的祖先幾個世代都居住在這裡,對緬族而言終究還是外來者。

這個外來者的印象實在太強烈了,以致於建國開始,起初的文人政權吳努(也是緬族)接受西方教育,所以有較開放的精神,他覺得各族群、各宗教可以平等在緬甸存活,但到後來軍政府掌權後以緬族為大(稱緬甸為“Burma”)。

翁山將軍在推翻英國殖民想獨力建國時,把各個族群的領導人找來:「如果有一天成功獨立建國,我們要分而自治」,不料緬甸建國軍政府掌權後,完全推翻了決議,所以少數族群和緬族之間有長期的衝突,這個衝突不是發生在若開邦跟軍政府而已,泰緬邊界的克倫、克欽等族群都是統治軍,一直到現在想要獨立建國。

若開邦這個地方,是殖民各邦裡面最窮的一個,在若開人的心裡:「我已經夠窮了,還被搶奪資源」,所以這裡的族群衝突非常劇烈,加上官方直接剝奪羅興亞人的生存權、公民權,這是好幾層的壓迫在羅興亞人身上。羅興亞寶寶一出生就注定沒有國籍,你是個穆斯林,在學校學緬語、若開語,教科書寫著要尊重佛陀,羅興亞人已經活得這麼卑微了,還被說是恐怖主義者。(恐怖主義的意識由來:2001年的911事件發生,全世界只要穆斯林國家裡的穆斯林族群都受到敵意,最明顯的就是新疆,維吾爾族等同於恐怖主義)回到在緬甸,穆斯林等同於恐怖分子,用這樣一種方式鎮壓,如果又發生零星衝突的話,仇恨被無限放大的,直到2012年、2016-2017年的種族滅絕,聯合國稱之為教科書式的種族滅絕屠殺。

_______

【拍攝動機與緬甸的紀錄片發展脈絡】

▶ 阿潑:回到這個導演的拍片動機,導演本人是若開人,緬甸在1930年代曾經是電影王國,有點像亞洲的好萊塢,電影產量很大,但因為軍政府掌權之後剝奪了電影工業,不過拍片的技術和文化還是留存著。直到2008年,有個很大的颱風(特強氣旋風暴納爾吉斯)重創緬甸,軍政府壓住消息不讓外國來救援,當地影片工作者默默偷渡外界資源(我也在那時候進入緬甸),教你怎麼用攝影機、相機悄悄拍下國家發生了什麼事情。電影片尾字幕跑這麼長,是因為有非常多贊助,大量西方贊助、資源協助(外界無法堂而皇之在緬甸拍攝,那不如把這個武器遺棄你,拍下自己的故事),那次風災是成功的嘗試,趁軍政府不注意拍下影像,將膠捲、影片偷渡到國外剪接,讓全世界都知道風災發生這麼多問題、軍隊政府的謊言。

接續緬甸民主化之後(2010年結束了軍政府統治),他們開始辦瓦旦電影節,招募一群有志拍片的人,發現原來拍電影不只劇情片,也可以拍紀錄片,《硝煙下的助產士》導演絲諾寧伊萊也是當時的其中一人。他開始想要拍什麼呢?決定從自己的故鄉若開邦開始拍,他想知道為什麼若開的族群衝突這麼頻繁。

那為什麼選擇「助產士」為主角?第一,導演是位女性,身為女性導演,我想把女性的故事說出來﹔第二,若開一直有個謠言讓他很困惑:「羅興亞人一直生一直生,這裡都被佔據了」,所以他透過姑姑的介紹找到希拉的診所。

影片多次出現從樓上往街道拍攝的畫面,對面其實是一間警察局,導演起初拍片的時候非常小心(如果軍政府勢力較強,攝影機會引起注目),用iPhone拍攝。一直等到2016-2017當地衝突劇烈,媒體也到場拍攝,當時警察也忙於解決衝突,導演才開始走到診所外面拍攝。但2021年政變之後又無法拍攝(緬甸紀錄片工作者都是偷偷拍攝),直到2022年把故事告一段落成片,影片完整的把前期的衝突、2021年發生政變的情況剪出來。

_______

【佛教極端主義與反思】

▶ 阿潑:為什麼緬甸對羅興亞人的敵意這麼強,這個國家以佛教為主,這個追求內在修行的宗教怎麼會去殺人?因為反恐主義一直到2000年後,開始有極端的佛教主義出現,出現種族主義團體969(9和6都是3的倍數,佛教三寶:佛、法、僧),把保護國家、佛教教法綁在一起,他們釋放謠言,穆斯林羅興亞人搶破佛教徒和他們結婚、羅興亞人強暴婦女,不斷釋放佛教女性受羅興亞人污辱、降低佛教人口。這讓人民和人民之間產生內在的敵視與仇恨。

若開邦還是想爭取自治,所以後面才會有若開軍和軍政府的衝突出現。2016年、2017年形成了羅西亞100萬人流亡到難民營,到了2021年政變之後,羅興亞人的命運並沒有變得更好,他們夾在幾股勢力下,軍政府為了對付若開軍、地方反抗軍,招募羅興亞人從軍,以提供公民權作為引誘,實際上並未得到公民權,卻造成更大的族群衝突。

軍政府現在把對付羅興亞人的這套,如法炮製在仰光,對付自己的人民,即便是緬族。在政變發生之後,緬族人在意識到原來過去少數民族這麼慘,緬族菁英開始反省自己過去的優越地位,和少數民族合作,也才開始同情羅興亞人的悲劇。

大家也會很好奇,2016-2017年對羅興亞人的大屠殺,當時翁山蘇姬執政,翁山蘇姬作為諾貝爾和平獎得主竟無視於屠殺?是因為他的政府團隊要員被暗殺,他清楚知道即便我是最大黨實際仍是軍方掌權,更不用說後來政變證明軍政府有很大的力量。因此,現在流亡海外的民政府有了深刻反省。

影片最後,諾諾提到希望有一天女兒可以到仰光學習,其實抱著希望,這也是導演對緬甸抱持的希望,這是部關於助產士與新生主題的電影,導演避開殘酷血腥,幽幽的表達作為緬甸女性對未來的希望。