《小鬼當街》映後座談

▋活動日期:9/28(日) 15:10

▋活動地點:桃園統領威秀影城

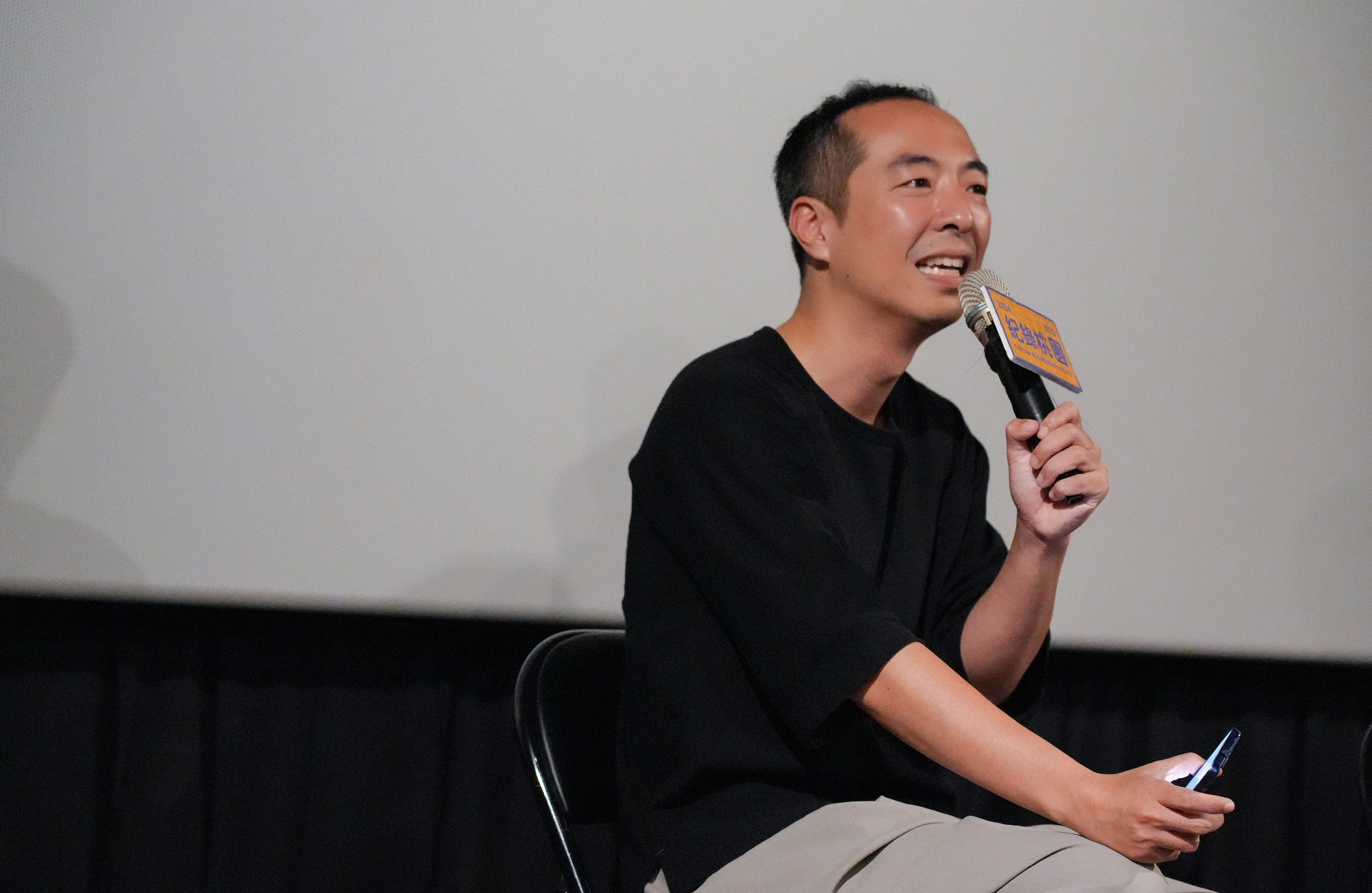

▋主持人:陳婉真

▋映後座談:孫世鐸(朝陽科技大學傳播藝術系兼任講師)

___________

▶ 世鐸:在觀看的過程中有感覺到說:「主角(主要被攝者)到後面應該會長大的人,可以幫我舉個手嗎?」(許多觀眾舉手)喔,好多人喔,你們怎麼這麼敏銳?那有觀眾可以告訴我,你是怎麼感覺到這件事的?

▶觀眾:因為我滿常看電影的,經常會看到這樣的敘事手法,有些人也會像是在做實驗一樣,用不同攝影機的定位在追蹤被攝者,紀錄片中也會看見(這樣的形式)。

✦ 如何去拆解《小鬼當街》的故事結構?從中發現什麼導演的巧思?

▶ 世鐸:紀錄片中有某種創作形式,是你其實無法預測自己究竟會拍到什麼內容,而是在拍攝過程中慢慢感受事情的走向,以及決定出自己最後想講什麼樣的故事。所以從這部片的第一個階段中,你就會感受到他要講被攝者山依長大的故事。

導演在台灣國際紀錄片影展時曾分享過,這是一部紀錄長度橫跨十年的作品,所以他原本想要剪成4小時的片,但在各種衡量之下最後剪輯為90分鐘的版本,而這10年間積累的素材被分為三段,大概是山依8歲、15歲、18歲的階段。

在這三段裡,我們可以看見山依8歲的孩童時期是詞彙力不足的,以及家庭的社經條件是較為落後的。但到了二三段後,鏡頭從原本的混亂、低位角度,慢慢穩定下來,桑伊的語言能力也有了成長,這會讓觀眾也感覺自己經歷了山依長大的過程。

在素材的選擇中,導演其實放進了一些有趣的巧思,像是其中一個段落是導演詢問街友:「你認為命運跟意志哪個更為重要?」這個問題也為這部片下了一個註腳。

而在最後的段落回到導演最初遇見山依的時刻,你可以從這個選擇感受到導演在重新整理如何講述這段故事的時候,他選擇將其串成命運與意志的問題。

所以我們能意識到這部片在探討:人的意志究竟能不能克服命運?

▶世鐸:在片子當中還有一個線索,是頻繁出現於背景中的匈牙利總理——奧班·維克多,他在片子背景音的廣播中講述匈牙利應該前進的方向、也有重要事件發生後去勘災的鏡頭。

奧班並不是獨裁者,他本身是偏為右派、民粹的統治者,不過他有某種方法能夠讓自己一直選贏總理,當到現在已經歷經了十五年。而他頻繁出現在片子裡,某種程度也像是導演在暗示總理已經做了十幾年,但匈牙利成長的小孩還是沒有什麼未來。

✦ 紀錄片拍攝者與被攝者的界線如何拿捏?

▶世鐸:在這麼長時間、貼近被攝者生活的創作中,大家也可以思考紀錄片導演與他的被攝者到底是什麼樣的關係,是一個陪伴的角色嗎?

在台灣國際紀錄片影展時,導演也向青少年評審拋出了一個問題:「我這樣拍攝山依的生活並且將他放映於大眾前,這對山依究竟是不是一件好事?」而他到現在也仍未有一個答案,或許可以請主持人婉真導演分享自己作為創作者的經驗。

▶婉真:我自己在觀看《小鬼當街》時,覺得作為這部片的導演是一件非常困難的事。作為一個紀錄片創作者,我處於現場的每一個當下會不斷思考:「我帶著攝影機攪亂了他的生活,但我是站在一個旁觀者的角色,那我什麼時候會變成不那麼純粹的旁觀,而是擾動他現實的人呢?」

導演在拍攝山依的途中一定有數不清的片刻,在掙扎:作為成年人的自己,想制止這個孩童掉下去、想要給予他更多協助,但最終他還是沒有這麼做。這是每一個紀錄片工作者在現場要永遠去拿捏的一條界線,也像是一把尺。

我現在也沒有一個正確的答案,不過我一定會一直問自己:「作為一個拍攝他者的人,我可以號稱自己是一個陪伴者,但我究竟能夠給予他的生活什麼樣的協助?」

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

➜➜➜ 愛與現實當中,陪伴跟目送的兩難——專訪《小鬼當街》導演大維.米庫蘭

https://www.tidf.org.tw/zh-hant/reportsandarticle/134883

➜➜➜以攝影機溫柔陪伴街頭頑童成長: 專訪《小鬼當街》導演大衛.米庫蘭 Dávid MIKULÁN

https://www.tidf.org.tw/zh-hant/reportsandarticle/134897